心文献 | 房颤筛查有神器!mSToPS研究:家庭可穿戴式ECG可检测出更多房颤

编者按:

心房颤动(简称房颤)的危害众所周知,其增加了5倍的卒中风险,目前房颤的检出率在全球范围内均不理想,多数“无症状房颤”患者是在卒中发生后才记录到或诊断出房颤。近期欧美相关指南也明确建议需要积极筛查房颤,提高检出率,但现阶段房颤检测的主流手段仍是脉搏触诊和心电图检查。近期随着新型数字技术的应用,使得房颤检测方法发生了重大创新性的改变,与此同时,因互联网及智能手机的普及,使得技术上可做到远程实时连续监测,患者主动参与房颤的筛查和管理。最近,来自美国加州斯克里普斯转化科学研究所的Steven R. Steinhubl医生等在《JAMA》杂志发表一项最新研究(mSToPS研究),探讨家庭可穿戴式心电图(ECG)贴片在检测房颤中的应用以及与此类检测策略相关的临床结果。

研究共计纳入2659名受试者,随机分为两组:入组后立即开始的即刻监测组(n = 1364)或入组4个月后开始的延迟监测组(n = 1291),要求在于家中自行佩戴可穿戴式ECG贴片连续4周时间。研究主要终点为即刻监测组与延迟监测组4个月时新诊断房颤的比例。次要终点为主动监测组与匹配观察对照组在1年时的新诊断房颤的比例。其他结果包括1年时抗凝药物及心脏科门诊就诊、初级保健就诊、与房颤相关的急诊就诊和住院治疗等情况。

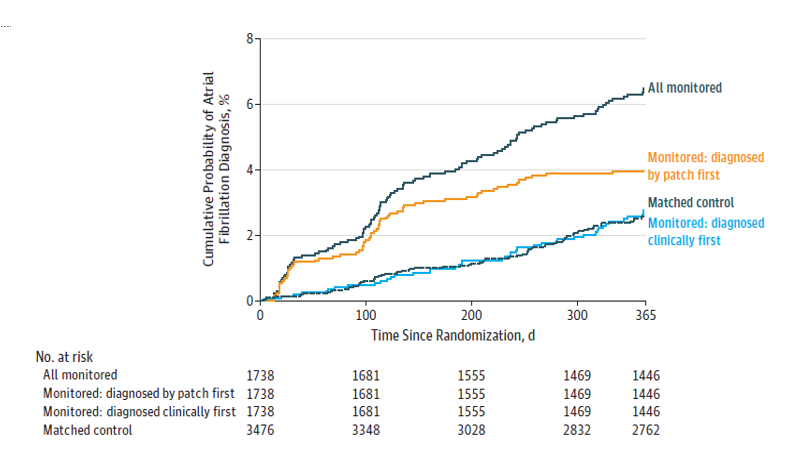

结果显示,2659名参与者(平均年龄72.4 [7.3]岁,38.6%为女性),其中1738名(65.4%)完成了积极监测。观察性研究包括5214名参与者(平均年龄73.7 [7.0]岁;40.5%为女性;CHA2DS2-VASc评分中位数为3.0),包括来自随机试验的1738名主动监测个体和3476个匹配的对照个体。在随机临床研究中,即刻监测组 4个月内房颤的新发诊断率为3.9%(53/1366),延迟监测组中为0.9%(12/1293)。在观察性研究中,主动监测组1年后新发房颤的诊断数为109例(6.7例/100人-年)和未监测组为81例(2.6例/100人-年),详见图1。

图1 即刻监测组和延迟监测组中首次诊断房颤的比例

图解 :

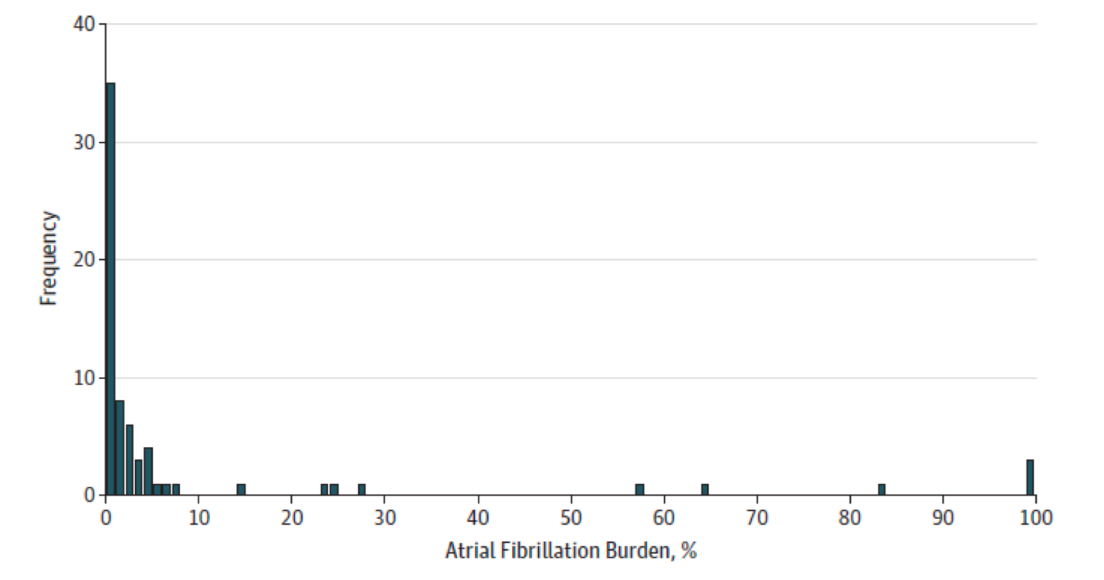

曲线最初的快速增加段由即刻监测组引起的,第二个快速增加区域在120天附近,主要来源于延迟监测组,在即刻监测组和延迟监测组起始监测的中位时间分别是13天和102天69例佩戴可穿戴式监测设备检出房颤的12例患者(17.4%),经回顾病情后存在房颤发作时的相关症状,其他多数房颤患者的症状较轻,患者未能及时就诊。通过可穿戴式ECG贴片检测出的房颤患者中,3例患者在监测期间为持续房颤,其他患者的房颤发作具有自限性。平均最长发作房颤时间为185.5分钟。最长房颤持续时间低于5分钟的患者占比7.2%,持续5分钟至6小时的患者占比55%,6~24小时的患者占24.6%,持续超过24小时者占13%。平均房颤负荷为0.9%,如图2所示。房颤患者检出的平均时间为心电监测设备佩戴后2天。

图2 房颤负荷分布

另外,该研究发现,积极监测与抗凝药物的开始使用率增加有关(5.7 vs. 3.7/100人-年),心脏科门诊就诊(33.5 vs. 26.0 /100人-年)和初级保健就诊(83.5 vs. 82.6/100人-年);与房颤相关的急诊就诊和住院治疗没有差异(1.3 vs. 1.4 / 100人-年)。

最后Steinhubl医生总结指出,在房颤高风险人群中,与延迟监测相比,使用家庭可穿戴ECG贴片进行即刻实时监测,4个月后新发房颤的诊断率更高。与未监测的对照组相比,进行家庭监测的患者具有更高的房颤诊断率,因此更多的患者开始的进行抗凝治疗。